Kenta Yoshimoto will in seinem Heimatland Japan eine eigene Brauerei eröffnen. Damit sein Lebenstraum wahr wird, ist er extra nach Niederbayern gezogen – um dort die Geheimnisse der bayerischen Braukunst zu erforschen.

Kenta Yoshimoto will in seinem Heimatland Japan eine eigene Brauerei eröffnen. Damit sein Lebenstraum wahr wird, ist er extra nach Niederbayern gezogen – um dort die Geheimnisse der bayerischen Braukunst zu erforschen.

Gut möglich, dass künftig in Japan nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut wird. Zwar liegen etwa 9.169 Kilometer Luftlinie und gut zwölf Flugstunden zwischen der japanischen Millionenmetropole Osaka und dem niederbayerischen 1.500-Seelen-Ort Großköllnbach im Landkreis Dingolfing-Landau. Doch seit kurzem verbindet die Vorliebe beider Nationen für den goldgelben Gerstensaft die beiden Welten auf ungewöhnliche Weise: Kenta Yoshimoto ist aus der japanischen Großstadt nach Niederbayern gezogen, um dort seinem Lebenstraum einer eigenen Brauerei in seiner Heimat näher zu kommen. Der 33-Jährige will in Osaka Bier brauen, das sich streng nach dem traditionellen, 500 Jahre alten bayerischen Biergesetz richtet. Seit September lernt der junge Mann aus dem Reich der aufgehenden Sonne in der 1920 gegründeten Privatbrauerei Heinrich Egerer tief in Niederbayern den Beruf des Brauers und Mälzers.

Zusammengefunden haben die Traditionsbrauerei und der Gast aus Japan über ein EU-Projekt. Möglich wurde Kentas Ausbildung über das EU-Bildungsprogramm Leonardo da Vinci. Brauerei-Geschäftsführer Franz Egerer wurde auf den besonderen Bewerber über einen Newsletter des Brauerbundes aufmerksam. So kam es, dass sich der frühere Reiseleiter Kenta zusammen mit seiner 27-jährigen Frau Ayako aus dem Land der aufgehenden Sonne nach Niederbayern aufmachte.

Das Paar stammt ursprünglich aus der Präfektur Shiga nähe Kyoto, einer Gegend, die ähnlich grün und hügelig ist wie Niederbayern. Nach einer Probezeit von zwei Wochen schloss die Brauerei mit dem Nachwuchs-Brauer einen Ausbildungsvertrag. Seine Entscheidung, im fernen Deutschland einen Handwerksberuf zu lernen, traf Kenta auch wegen des dualen Ausbildungssystems, erzählt er. Fachwissen mit gleichzeitiger praktischer Ausbildung im Betrieb – das sei für viele Teilnehmer des Bildungsprogramms so wichtig, dass sie dafür Eltern, Familie und Freunde zurückließen.

Mittlerweile haben die Yoshimotos eine kleine Wohnung bezogen. Bei den Behördengängen half Betriebsinhaber Franz Egerer den Neu-Zugezogenen. Im Vorfeld besuchten die beiden Japaner ein halbes Jahr eine Sprachschule in Köln. Die Brauerei ist hochzufrieden mit dem besonderen Azubi: „Kenta bewegt sich in der Arbeit so, als ob er nie was Anderes gemacht hätte, erzählt der Ausbilder.

„Ich will alle Kniffe, alle Prozesse, Geschmack, Farbe und Geruch von Bier und allen anderen Getränken kennenlernen und beeinflussen können“, sagt der ungewöhnliche Lehrling. Nach seiner Rückkehr nach Japan in zwei Jahren will er dort selbst eine Brauerei eröffnen und vorrangig auf Grundlage des strengen bayerischen Reinheitsgebots arbeiten. „Es ist sehr wichtig, erst einmal das Handwerk richtig zu lernen, darauf kann ich dann aufbauen“, betont er. Den Ausbildungsberuf Bierbrauer gebe es in Japan nicht, sagt Kenta.

In Japan werde heute zu 90 Prozent Pils getrunken, weiß der angehende Brauer. Der Kontrast zwischen der japanischen und der bayerischen Bierwelt mit ihren 600 Braustätten könnte größer nicht sein: In seinem Heimatland gebe es nur vier ganz große Brauereien, die überdies auch keine Spezialbiere in kleinen Mengen herstellen, sagt Kenta. Er will versuchen, seinen Landsleuten das Weißbier, seinen Favoriten, schmackhaft zu machen. „Deshalb wollte ich in eine kleine Brauerei, weil hier noch viele verschiedene Biersorten zu finden sind.“ Gerade in diesem Spezial-Segment sehe er seine Chance. Bier aus Bayern habe in Japan unter Kennern bereits heute einen sehr guten Ruf.

Kenta Yoshimoto will in seinem Heimatland Japan eine eigene Brauerei eröffnen. Damit sein Lebenstraum wahr wird, ist er extra nach Niederbayern gezogen – um dort die Geheimnisse der bayerischen Braukunst zu erforschen.

Kenta Yoshimoto will in seinem Heimatland Japan eine eigene Brauerei eröffnen. Damit sein Lebenstraum wahr wird, ist er extra nach Niederbayern gezogen – um dort die Geheimnisse der bayerischen Braukunst zu erforschen.

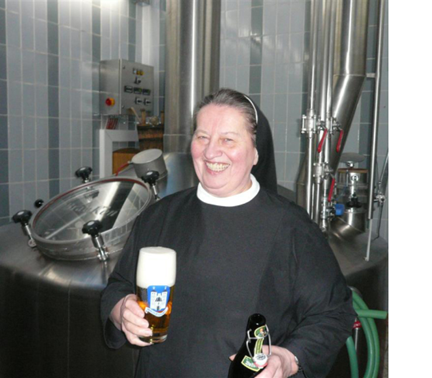

Im niederbayerischen Kloster Mallersdorf braut sich Woche für Woche etwas ganz Besonderes zusammen: Dort mixt seit mehr als drei Jahrzehnten eine von deutschlandweit nur drei brauenden Klosterschwestern einen göttlichen Gerstensaft. Zum Brauen kam Schwester Doris wie die Jungfrau zum Kind: Als sie mit 16 ins Kloster kam, gab es im Brauhaus noch Arbeit. Doch schnell wurde der Nonne ihr Schicksal zur Leidenschaft. Als einzige Frau ihres Jahrgangs wurde Schwester Doris vor über 38 Jahren an einer Fachschule in Ulm zur Braumeisterin – als Jahrgangsbeste.

Im niederbayerischen Kloster Mallersdorf braut sich Woche für Woche etwas ganz Besonderes zusammen: Dort mixt seit mehr als drei Jahrzehnten eine von deutschlandweit nur drei brauenden Klosterschwestern einen göttlichen Gerstensaft. Zum Brauen kam Schwester Doris wie die Jungfrau zum Kind: Als sie mit 16 ins Kloster kam, gab es im Brauhaus noch Arbeit. Doch schnell wurde der Nonne ihr Schicksal zur Leidenschaft. Als einzige Frau ihres Jahrgangs wurde Schwester Doris vor über 38 Jahren an einer Fachschule in Ulm zur Braumeisterin – als Jahrgangsbeste.

Wie viel Brautradition steckt noch im norddeutschen Industriebier? Wie aktuell ist das Reinheitsgebot für Bier noch? Wem gehören die norddeutschen Brauereien? Diesen und anderen Fragen geht der Beitrag aus der Reihe 45 Min nach, der im Auftrag des NDR produziert wurde.

Wie viel Brautradition steckt noch im norddeutschen Industriebier? Wie aktuell ist das Reinheitsgebot für Bier noch? Wem gehören die norddeutschen Brauereien? Diesen und anderen Fragen geht der Beitrag aus der Reihe 45 Min nach, der im Auftrag des NDR produziert wurde.